GARTEN

Japangarten im Hof des Kunstmuseums Wolfsburg

Im Kunstmuseum Wolfsburg befindet sich ein Innenhof, der ursprünglich als Skulpturen-Garten geplant war. Diese Idee wurde wohl deshalb nicht realisiert, weil die Beschaffenheit und Dimension der umschließenden Fassaden des Hofs eher die Atmosphäre eines Betriebshofs vermittelten. So wurde der Hof jahrelang als Erweiterungsfläche der dort platzierten Museumswerkstatt genutzt.

ehemaliger Zustand

Die Idee eines Gartens als Kunstobjekt rief in mir Bilder sogenannter „Tsuboniwa“, Gärten auf kleinen Restflächen in Tempeln oder Wohnhäusern, hervor. Dass der Garten in diesem Museumshof so ähnlich wie „Tsuboniwa“, also ein Betrachtungsgarten, sein muss, war von dessen Dimension her logische Konsequenz.

Während der Konzeption für die Ausstellung „Japan und der Westen“ beschloss der damalige Direktor, im Hof einen japanischen Garten anzulegen. Der Garten sollte während der Ausstellung ein begehbares Kunstobjekt sein und nach der Ausstellung ein Ort der Entspannung nicht nur für Museumsbesucher, sondern auch für die Wolfsburger Bürger werden.

Vorbild-Steingarten des Ryoanji-Tempels

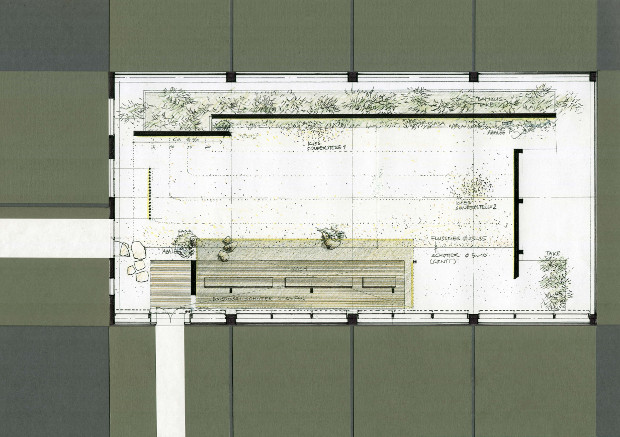

Es stellte sich bei der Ideenentwicklung heraus, dass das Flächenausmaß des Museumshofs fast identisch mit dem berühmten Zen-Steingarten des Ryoanji-Tempels in Kyoto ist. Ein Zufall, der meine Gestaltungsrichtung verfestigte. Inspirierend war auch das Ideal von Mu, der Leere im Zen-Buddhismus, die das Ziel der Meditation ist. So sollte es ein Betrachtungsgarten werden, in dem Besucher zur Ruhe kommen können.

Zur Gestaltung des Japanischen Gartens in Wolfsburg

Der Japanische Garten im Innenhof des Kunstmuseum Wolfsburg soll ein Ort werden,

an dem Menschen zur Ruhe kommen können, der ihre Wahrnehmung verändert und sie öffnet

für innere Bilder und Gedanken. Ausstellungsbesucher finden hier eine Möglichkeit,

nach der Auseinandersetzung mit der Kunst in einer ganz anderen Atmosphäre das Gesehene nachzudenken. Besucher.

Vorbild ist der berühmte Zen-Garten im Ryoan-ji-Tempel in Kyoto. Die Proportion,

die Dimension und die Art der Gestaltung beider Gärten sind fast identisch. Ebenso

wie im Ryoan-ji wandelt der Besucher nicht in der Anlage umher, sondern er betrachtet

den Garten von dem dafür vorgesehenen überdachten Meditationsbereich aus. Die Elemente

im Garten sind so platziert, dimensioniert und gestaltet, dass sie auf die Art der

Wahrnehmung einwirken. Diese wird sogar verzerrt und durch bewusste Lenkung stark

sensibilisiert - eine wichtige Voraussetzung zum Meditieren.

Während sich der Steingarten vom Ryoan-ji in einem begrünten Tempelbezirk befindet und

der Besucher hinter dessen Mauern schöne alte Bäume erkennen kann, liegt der Garten

des Kunstmuseums in einem Gebäudehof, der die Atmosphäre technologischer Stadtzivilisation

ausstrahlt. Dieser Eindruck wollte ich einerseits zum Zweck der Meditation weitgehend brechen

und doch zugleich einbeziehen. Intention der Gestaltung ist es, der Fantasie des Besuches

freien Lauf zu lassen, auch während er ständig Signale erhält, dass er sich nirgendwo anders

befindet als mitten in einer Stadt des 21. Jahrhunderts. Das unterscheidet den Garten

im Museumshof von seinem japanischen Vorbild.

Verwirklicht wird diese Idee dadurch, dass der sichtbare Raum in mehrere Schichten (Flächen)

aufgelöst wird. Das Bild jeder Schicht kann vom Betrachter als bestimmtes Symbol für etwas

verstanden werden. Jede Schicht ist aber gleichzeitig im westlich philosophischen Sinne

Ding an sich. Beispielsweise die Werkstattfassade, die den Museumshof umschließt: Sie ist zwar

sichtbar, aber entweder nur als relativ kleiner Ausschnitt oder durch die Lamellen, die als Filter fungieren.

Diese erscheinen zunächst als geometrisches Muster, geben aber dem Betrachter ein Bild der Werkstattfassade,

das ihn gleichzeitig an den Hofraum und das gesamte Museumsgebäude, also an die Stadt und ihre Zivilisation erinnert.

Oder der Bambus: Hinter der niedrigen Betonwand wird er zunächst als organisches Muster erscheinen,

dem durch die Lamellen und die Betonwand optisch Konturen gesetzt werden. Der Bambus selbst bleibt

aber als solcher deutlich erkennbar und kann ohne weiteres mit etwas Japanischem assoziiert oder

einfach als Natursymbol verstanden werden.

Die Wand davor wird so dimensioniert und gestaltet, dass sie einerseits Funktionsträger

(Sichtschutz, Hintergrund ) ist. Andererseits behauptet sie sich selbst als Substanz

durch den relativ geringen Abstand zum Betrachter und durch die Beschaffenheit ihrer Oberfläche.

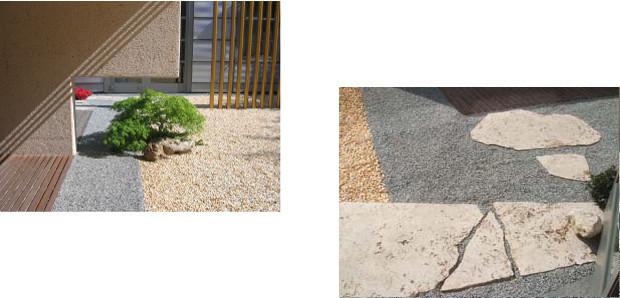

Dieselbe Mehrdeutigkeit gilt auch für die große Kiesfläche. Deren Farbe und Korngröße sind so gewählt,

dass diese Zone wie eine abstrakte leere Fläche wirkt, die vom Betrachter gegebenenfalls

mit einer Wasserfläche assoziiert, aber gleichzeitig auch als konkrete Kiesfläche wahrgenommen werden kann.

Dezente Bewegung, die an zwei Stellen auf der Fläche mit etwas gröberem Kies dargestellt wird, soll diese Mehrdeutigkeit verstärken.

Diese Faktoren mit ihrem Potential, Kippeffekte im Bewusstsein hervorzurufen, bilden eine Bühne

für das Schauspiel der wenigen Elemente, die zum Greifen nah vor dem Betrachter liegen. Das sind

einige Steine und ein Baum, ein Ahorn mit zarten Blättern, die sich auf die geringe Luftbewegung

reagieren und deren Farbe sensibel die Jahreszeiten widerspiegeln.

Der Meditationsbereich ist durch Dach und Boden als solcher artikuliert, in horizontaler Richtung

aber kann sich der Raum für das Erleben unbegrenzt ausbreiten, insbesondere, wenn der Betrachter

sich auf der Bank niedergelassen hat. Denn die Elemente, die die räumliche Ausdehnung in Längsrichtung

zu begrenzen scheinen (Betonwand und Rohrjalousie) , sind so gestaltet bzw. dimensioniert,

dass der Betrachter die Möglichkeit hat, das räumliche Erleben in seinem Bewusstsein über das Sichtbare hinaus zu erweitern.

Gleichzeitig vermittelt der Garten in hohem Maße Ruhe, da dessen Elemente sich betont horizontal erstrecken.

In dieser Atmosphäre und vor diesem Hintergrund sollen die Steine und der Baum unmittelbar vor dem Betrachter

eine magische Ausstrahlung erhalten. Damit soll hier das augenblickliche Erlebnis einzigartig und unwiederholbar

werden, das im Japanischen als „Ichigo Ichie“ bezeichnet wird. Die Steine und der Baum zeigen sich als Bild auf

einem abstrakten Grund aus hellem Schotter. Sie sind zu erkennen als Symbol des Sichtbaren (Dinge) und

des Nicht- Sichtbaren (Zeit) vor der Leere im Hintergrund. In einem Dialog mit diesen Dingen erhält der

Besucher die Möglichkeit, meditativ über seine eigene Existenz nachzudenken.

back to top

back to top